椰子の木神社

沿革

明治30年、畑内村の横島家の祖母が、乳房の形をしたサワグルミの木から甘い汁が出るのを見て「お乳の神様」として信仰を始めました。以後、乳の出が良くなると評判となり参拝者が増加しました。明治35年には神像を彫り、明治40年以降、地元住民により社殿が整備されました。

昭和25年、営林署の都合で現在地に移転し「椰子乃木神社」と改称、山の神を合祀。昭和27年には横綱千代の山が額を奉納。昭和48年にドライブイン建設に伴い社を百メートル移転し、「お産の神様」「稲荷様」も合祀して現在に至ります。

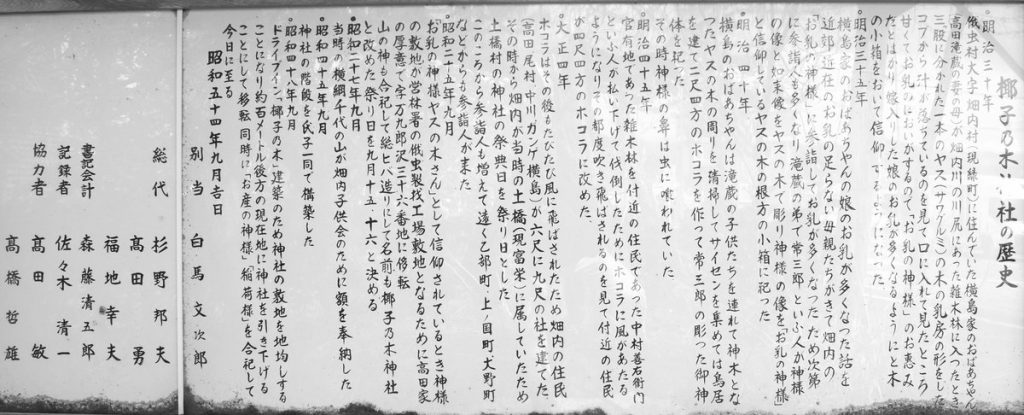

椰子の木神社説明板

椰子の木社の歴史

明治三十年

虫村大字畑内村(現緑町)に住んでいた横島家のおばあちゃん (高田滝蔵の妻の母)が畑内川の川尻にあった雑木林に入ったとき 三股に分かれた一本のヤス(サワグルミ)の木の乳房の形をしたコブから汁が落ちているのを見て口に入れて見たところ甘くてお乳のにおいがするので「お乳の神様」のお恵みだとはかり嫁入りした娘のお乳が多くなるようにと木 の小箱をおいて信仰するようになった明治三十五年

横島家のおばあちゃんの娘のお乳が多くなった話を近郊近在のお乳の足らない母親たちがきて畑内の「お乳の神様」に参詣してお乳が多くなったため次第に参詣人も多くなり滝蔵の弟で常三郎といふ人が神様と如来像をヤスの木で彫り神様の像を「お乳の神様」と信仰しているヤスの木の根方の小箱に祀った明治四十年

横島のおばあちゃんは滝蔵の子供た ちゃんは滝蔵の子供たちを連れて神木となつたヤスの木の周りを清掃 サイセンを集めては鳥居を建て二尺四方のホコラを作って常三郎の彫った御神体を祀った

その時神様の鼻は虫に喰われていた明治四十五年

官有地であった雑木林を付近の付近の住民であった中村善右衛門といふ人が払い下げて伐倒したためホコラに風が風があたるようになりその都度吹き飛されるのを見て付近の住民が四尺四方のホコラに改めた大正四年

ホコラはその後もたびたび風に飛ばされたため畑内の住民 (高田尾村中川ガンゲ横島)が六尺に九尺の社を建てた。その時から畑内が当時の土橋(現富栄)に属していたため土橋村の神社の祭典日を祭り日とした

このころから参詣人も増えて遠く乙部町・上国町・大野町などからも参詣人が来た昭和二十五年九月

お乳の神様ヤスの木さん」として信仰されているとき神様の敷地が営林署の虫工場敷地となるために高田家の厚意で字九郎沢三十六番地に移転

山の神も合祀して総ヒバ造りにして名前も椰子乃木神社と改めた。祭り日を九月十五・十六と決める昭和二十七年九月

当時の横綱千代の山が畑内子供会のために額を奉納した昭和四十五年九月

神社の階段を氏子一同で構築した昭和四十八年九月

ドライブイン「椰子の木」建築のため神社の敷地を地均しすることになり約百メートル後方の現在地に神社を引き下げる ことにして移転。同時に「お産の神様」「稲荷様」を合祀して今日に至る昭和五十四年九月吉日

别当 白馬文次郎

総代

杉野邦夫

高田勇

福地幸夫

書記会計 森藤清五郎

記録者 佐々木清一

協力者

高田敏

高橋哲雄